Im häuslichen und im kultischen Bereich gab es in der griechisch-römischen Antike in den meisten Fällen eine stereotype Rolleneinteilung, bei denen die „ideale“ Frau ihren ehelichen und mütterlichen Pflichten nachkommt, den Haushalt besorgt und sich um die Textilproduktion bemüht, während der Mann seine Aufgaben als Bürger eines Staates erfüllt.

Göttinnen wie Götter sind in ihren amourösen Abenteuern häufig wiedergegeben: Zeus in Form seines Attributvogels Adler entführt Ganymed (1), um ihn als Geliebten zum Mundschenk auf den Olymp zu machen. Poseidon verfolgt in Liebe entbrannt eine Frau (2) – homoerotische und heterosexuelle Liebe als von Göttern vorgelebt. Dies zeigt in der griechischen Gesellschaft praktizierte Geschlechterrollen. Völlig aus dieser Norm fallen Bilder, in denen der Held Peleus die Göttin Thetis (3) mit Gewalt zwingt sich, ihm als Ehefrau hinzugeben und Mutter des Achilleus zu werden.

Gemäß der Norm dient Sexualität mit der Ehefrau der Fortpflanzung. Weitere Lust an körperlicher Liebe wird in der griechischen Antike durch männliche wie weibliche Prostituierte befriedigt. Gefährtinnen (hetairai) dienen beim Trinkgelage als gebildete Unterhalterinnen, was unter Alkoholeinfluss auch zu orgienartigem Vergnügen ausarten kann (4).

Besonders in der Götterwelt kennt die griechische Antike eine große Diversität. Hermaphroditos, der Kind des Hermes und der Aphrodite, genießt seit dem 4. Jh. v. Chr. kultische Verehrung (5). Gegenüber zeigt eine Statuette Hermaphroditos mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen.

Archäologisches Museum der Universität, Inv. 1019

Münster (Vermächtnis des Ehepaares Görtz-Strötgen)

Ton

H Adler 11,92; B Adler 9,72; H Ganymed 11,72; H gesamt 14,12 cm

um 300 v. Chr., canosinisch polychrom, aus Apulien

(Unteritalien)

Die Terrakottagruppe zeigt Zeus in Form eines Adler mit ausgespreizten Flügeln, der ein Kleinkind wegträgt. Hinter dieser Terrakottagruppe steht die mythologische Überlieferung, dass der oberste Gott sich in Ganymed, den Sohn des Tros bzw. Laomedon, König von Troja, verliebt und ihn in den Olymp entführt. Dort sollte er ihm dort als Mundschenk dienen. Der Knabe wird dank der göttlichen Zuneigung ewig jung bleiben. Das Verhalten der Gottheiten und der mythologischen Helden spiegelt in der Antike das menschliche Handeln. Dementsprechend wird diese Geschichte in der Kunst Griechenlands mit der ebendort praktizierten Knabenliebe parallelisiert. Dem sagenumwobenen Jüngling werden z.B. typische Geschenke wie ein Hahn gegeben, die auf attischen Vasenbildern ein älterer Liebhaber seinem jugendlichen Geliebten zukommen lässt. Die hier besprochene Terrakottagruppe, die sicherlich als Grabbeigabe gedient hat, thematisiert die homoerotische Entführung als trostreiches Gleichnis für die Hinterbliebenen: So wie Ganymed, der zunächst ängstlich auf den Wechsel von der Erde zum Olymp reagiert, zum ewig jungen Mundschenk der Götter wird, so soll der Verstorbene begriffen werden als jemand, der auf die Inseln der Seligen wechselt, um dort glücklich und zufrieden weiterzuleben.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog der Sonderausstellung unter Katalog-Nummer 60.

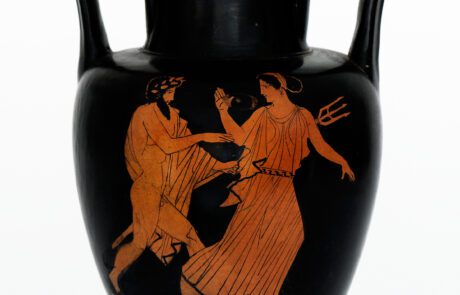

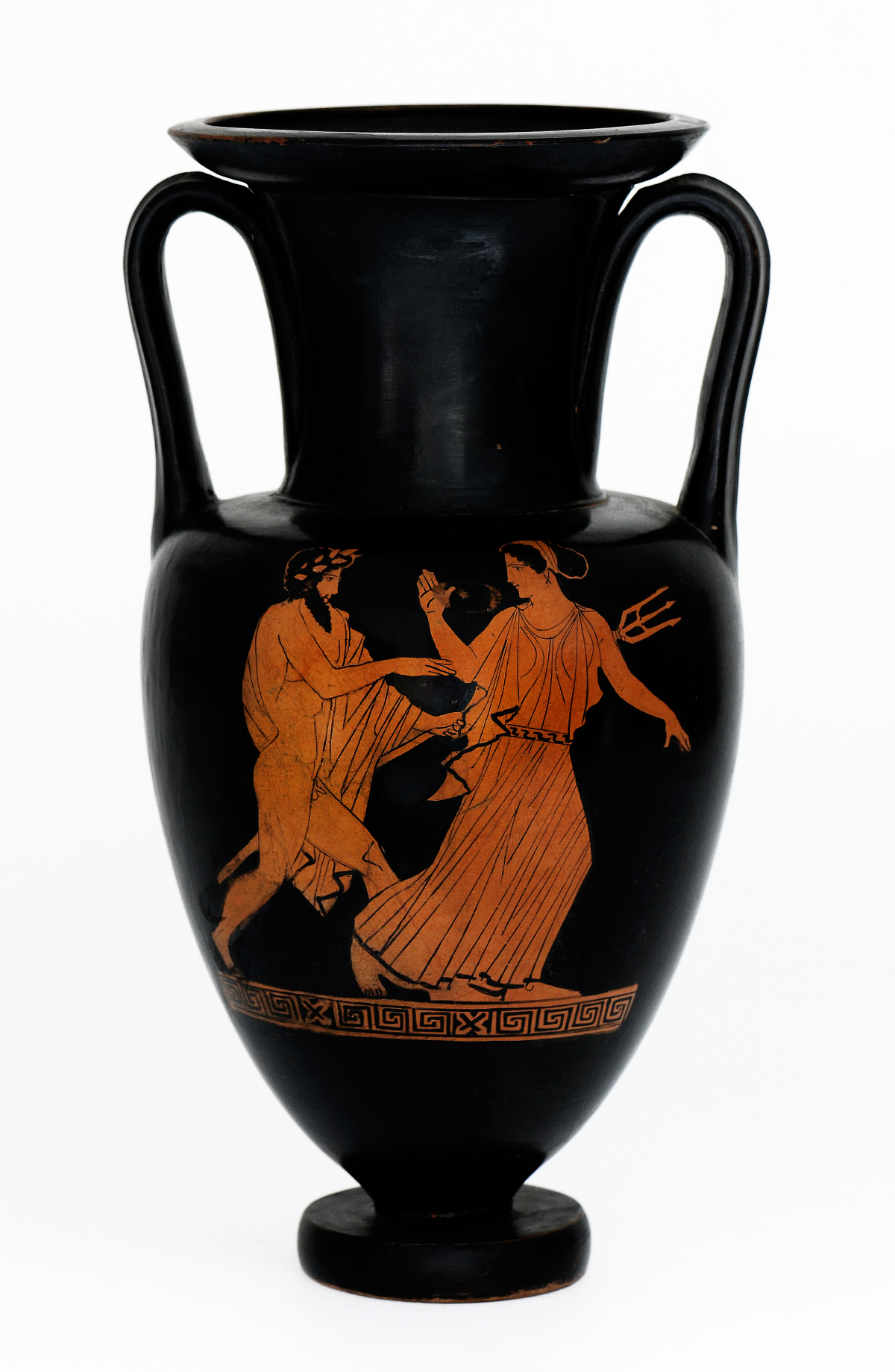

Leihgabe aus Privatbesitz, Archäologisches Museum Münster Inv. J 111

Ton

H 32,5; max. Dm 16,5 cm

435–430 v. Chr., attisch-rotfigurig, Phiale-Maler, aus

Athen

Die rotfigurige Amphora zeigt einen Mann, der in einem weiten Ausfallschritt auf eine Frau zu eilt und sie mit der rechten Hand berührt. Der Mann ist mit einem Mantel bekleidet, der über seiner linken Schuler und dem Unterarm liegt. Sonst ist er nackt. Er hat einen Bart und trägt einen Kranz im Haar. In seiner Linken trägt er einen Dreizack, der ihn als Poseidon kennzeichnet. Die Frau trägt einen gegürteten peplos und zusammengebundenes Haar. Durch ihre nach rechts eilende Haltung und den zurückgeworfenen Blick, erkennt man sie als Fliehende. Ihre rechte Hand ist erhoben. Um wen es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Solche Darstellungen der Liebesverfolgung durch Poseidon sind ab ca. 500 v. Chr. besonders beliebt. Das vorliegende Motiv stellt Poseidon in einer menschlichen Form dar. Schon Homer und Hesiod beschreiben die Götter den Menschen ähnlich, sowohl in Aussehen und Verhalten als auch in ihren Tätigkeiten. Dieses Bildmotiv verdeutlicht durch die Verfolgung der Frau die Dominanz des Männlichen – und somit die vorherrschenden Geschlechterrollen der Antike. Obwohl die Frau zu fliehen versucht, wird Poseidon siegreich sein.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog der Sonderausstellung unter Katalog-Nummer 58.

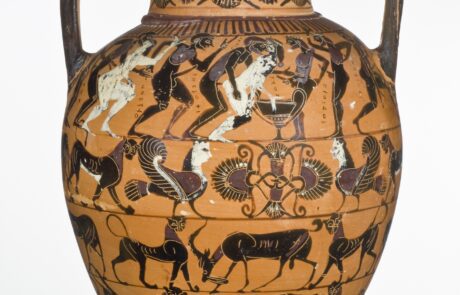

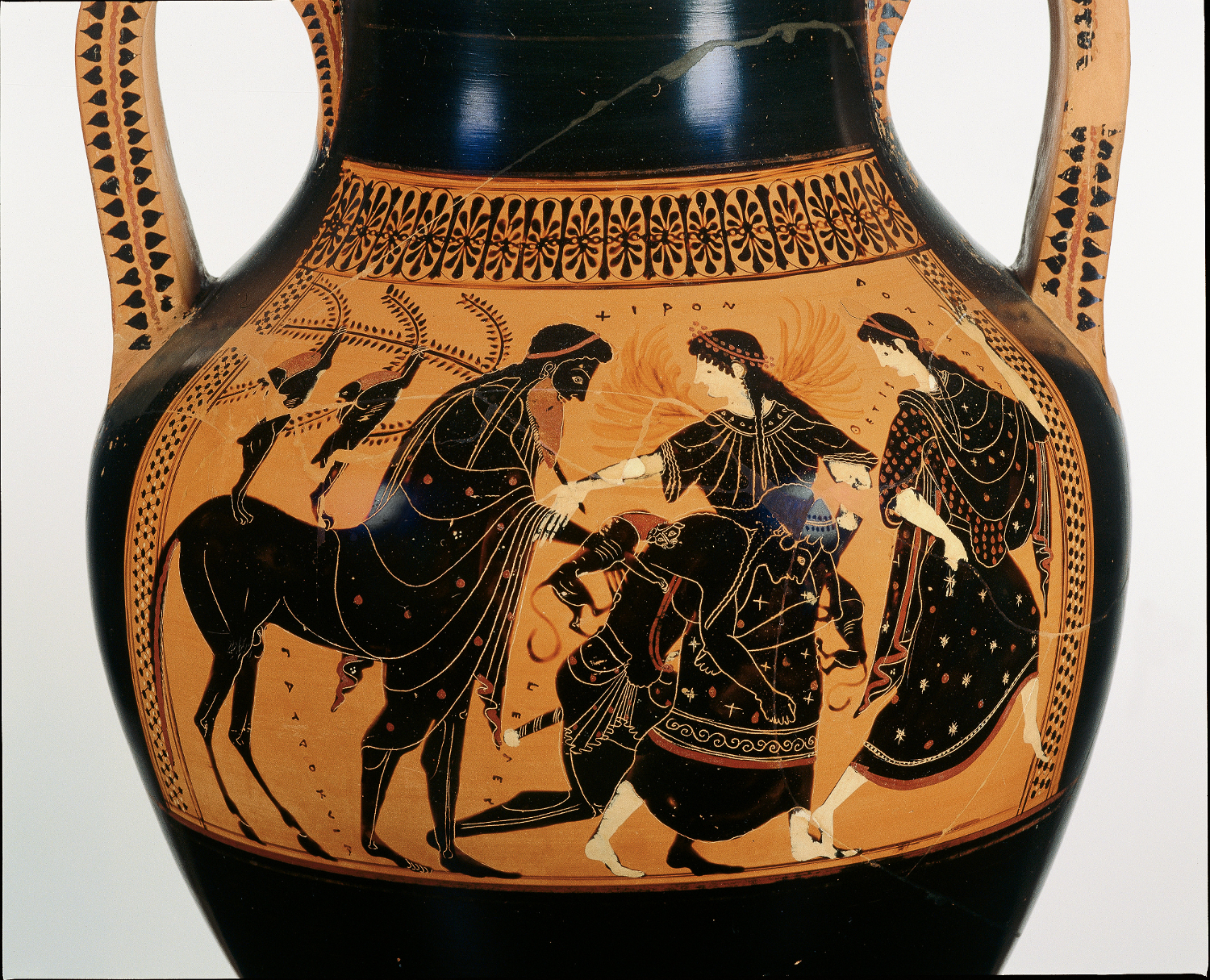

Wittelsbacher Ausgleichsfonds, Inv. SH 1415

Ton

H 52,5 cm

um 510–500 v. Chr., attisch-schwarzfigurig, Art der Leagros-Gruppe aus Athen

Die schwarzfigurige Bauchamphore zeigt auf ihrer Hauptseite vier Figuren. Links den hier als Kentauren dargestellten Chiron, mittig Peleus und Thetis, und auf der rechten Seite die Nereide Pontomedeia. Die Hauptszene, welche den Kampf zwischen Peleus und Thetis darstellt, ist ein beliebtes Thema auf attisch-schwarzfigurigen Vasen der 2. Hälfte des 6. Jh. v. Chr. Thetis, die eine Nereide, also die Tochter des göttlichen Nereus ist, wird ursprünglich von Zeus begehrt. Nach der Weissagung eines Orakels, dass ihr Sohn seinen Vater übertreffen werde, will Zeus sie mit dem sterblichen Peleus verheiraten. Thetis versucht sich allerdings diesem zu widersetzen. Aus diesem Zwist entsteht der auf der Amphore dargestellte Kampf zwischen Peleus und Thetis. Peleus überwältigt sie, weshalb Thetis ihn heiraten muss. Ihr Sohn wird der aus der „Ilias“ bekannte Held Achilleus sein. Zur Verteidigung verwandelt sich die Göttin in verschiedene Zustände, wie zwei Panther oder Flammen, die hier zu sehen sind. Weitere Darstellungen zeigen sie in Gestalt eines Löwen oder einer Schlange. Ihre Verwandlungen umringen sie dabei immer, wie hier die beiden Panther auf dem Rücken des Peleus und zu ihrer Linken. Chiron dient in dem Mythos als Gefährte von Peleus und unterstützt ihn auch bei seinem Kampf gegen Thetis, indem er sich gegen die Verwandlungen verteidigt. Besonders hervorgehoben wird hier die typische Unterlegenheit von Frauen gegenüber ihren männlichen Kampfgegnern. In solchen Darstellungen werden Frauen kaum als siegreich präsentiert.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog der Sonderausstellung unter Katalog-Nummer 59.

Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, München, Inv. 1431

Ton

H 41,6; max. Dm Mündung 16; Dm Fuß 11,5 cm

ca. 560–550 v. Chr., attisch-schwarzfigurig, sog. tyrrhenische Gruppe, aus Vulci (Etrurien)

Diese Halsamphore stammt aus Vulci in Etrurien. Der obere Hauptfries bildet ein wildes Treiben zwischen bärtigen Männern und Frauen ab. Die zwölf Männer sind alle nackt und bis auf drei mit erigiertem Penis (ithyphallisch) dargestellt. Mehrheitlich lässt die Körperhaltung darauf schließen, dass sie in trunkenem Zustand tanzen. Die drei weißhäutigen Frauen – bis auf eine auf der Rückseite – sind ebenfalls unbekleidet. Ein übergroßer Trinkkelch mit hochaufstrebenden Henkeln (kantharos) verortet das Treiben in den Zusammenhang mit einem Tanz (komos) nach dem Trinkgelage (symposion). Auf der Vorderseite sind zwei Männer in körperlicher Vereinigung (symplegma) mit zwei stehenden Frauen wiedergegeben, wobei die Männer hinter den Frauen stehen. Nach antiken Schriftquellen lassen sich die Frauen als Geliebte (hetaira, wörtlich übersetzt: die Gefährtin) bezeichnen, da die Ehefrauen beim Gelage nicht anwesend waren. Während die Ehefrauen nach antiker Sichtweise lediglich zur Zeugung ehelicher Kinder dienten, suchten die Männer ihre körperlichen sexuellen Gelüste auf verschiedene Arten zu befriedigen. Zu bezahlende Frauen gab es in unterschiedlichen Kategorien, von denen die Hetären die am wenigsten verruchten waren.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog der Sonderausstellung unter Katalog-Nummer 61.

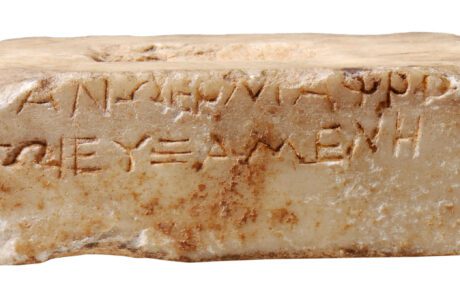

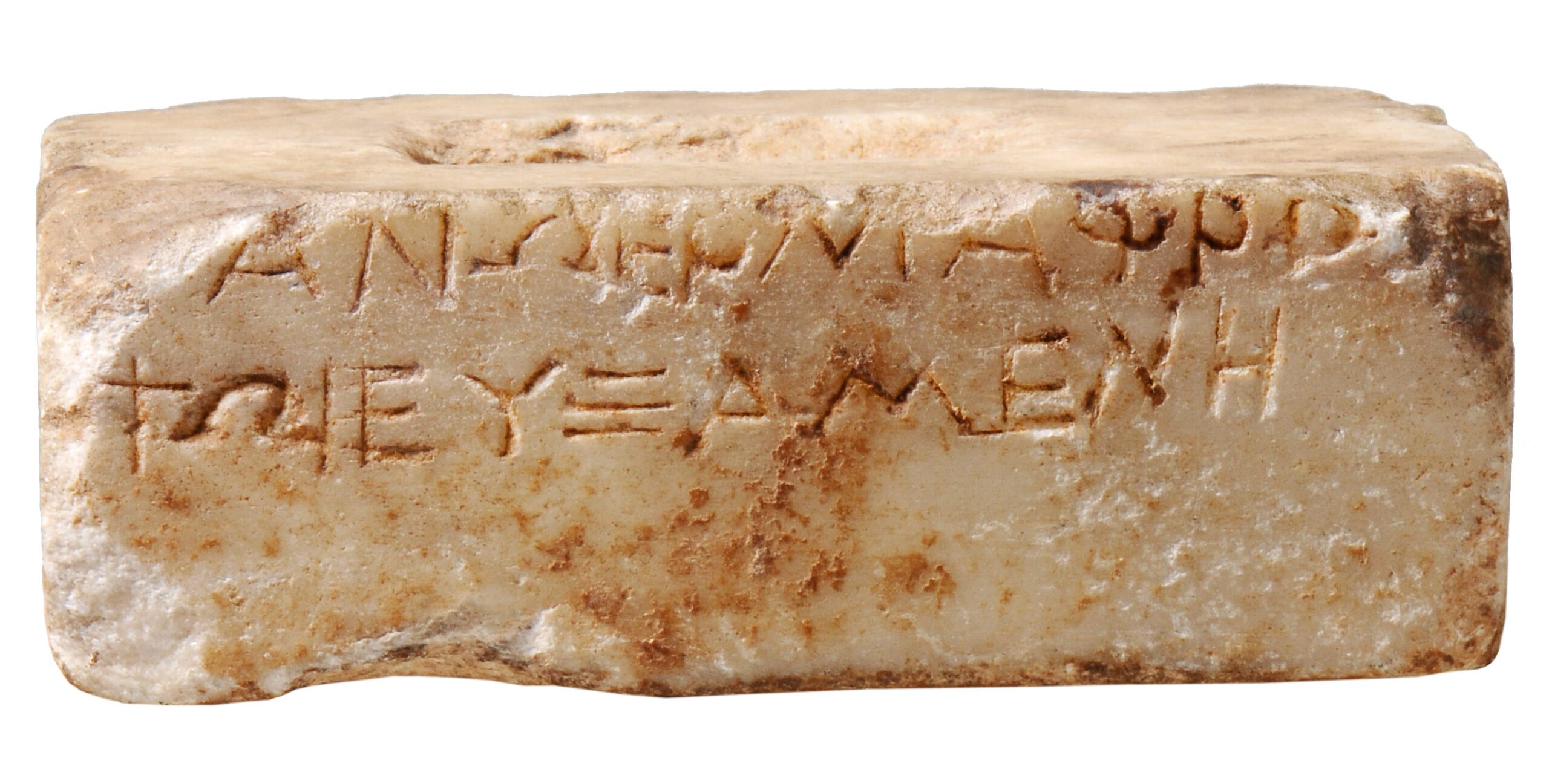

Archäologisches Museum der Universität, Inv. 2073

Münster (ehemals Sammlung Werner Peek)

Marmor

H 4,0; B 11,8; T 9,4 cm

um 385 v. Chr., aus Anagyrous/Südattika (Griechenland)

In der mittigen Einlassung der Statuenbasis wurde wahrscheinlich eine kleine Votivstatuette gesteckt, vermutlich eine Herme oder eine Hermaphroditos-Statuette aus Terrakotta. Die Basis wurde in Anagyrous, einem attischen Bezirk (demos) nahe dem heutigen Vari, gefunden. Hermaphroditos ist nach Ovid (Met. 285–388) das Kind von Aphrodite und Hermes. Nach Ovid ist Hermaphrodit mit einer Nymphe verschmolzen, die verliebt war. Dadurch erhielt der Körper unterschiedliche Geschlechtsmerkmale. In der Kunst wird Hermaphrodit mit Brust und Phallus abgebildet. Durch die Verschmelzung wird diskutiert, ob Hermaphrodit als Hochzeitsgottheit verehrt wurde. Dafür gibt es allerdings keine schriftlichen Nachweise. Römische Skulpturen von Hermaphrodit mit Kleinkindern weisen auf eine Verehrung als Fruchtbarkeitsgottheit hin. Ein eigenes Heiligtum oder Tempel ist nicht belegt, so wird die Verehrung häufig mit Aberglauben in Verbindung gesetzt.

Diese Statuettenbasis bildet den frühesten inschriftlichen (epigrafischen) Beleg für Hermaphroditos: Φ̣ανὼ Ἑρμαφρωδ̣[ί]|τωι εὐξαμένη. „Phano [weiht] dem Hermaphroditos [dies], ihr Gelübde einlösend.“ Die unregelmäßige zweizeilige Inschrift ist gut erhalten und bezeugt das Weihgeschenk einer Frau namens Phano an Hermaphroditos. Die Datierung ins frühe 4. Jh. v. Chr. erfolgt aufgrund der Buchstabenform.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog der Sonderausstellung unter Katalog-Nummer 57.